血液腫瘤科/細胞治療中心 陳駿逸醫師

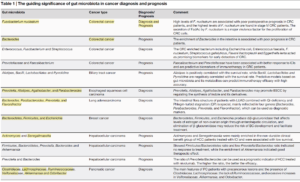

腸道菌叢對癌症診斷與預後 有其指導的意義

現有數據證實,腸道菌群可以透過調節宿主代謝和免疫反應,在腫瘤發病機制中發揮著重要作用,越來越多的研究開始探索腸道菌群及其代謝物,作為癌症生物標記的潛力。

核梭桿菌(F. nucleatum)是大腸直腸癌的重要生物標記

由於腸道菌群的失調是大腸直腸癌發生的早期事件,大量研究探討腸道菌群作為輔助大腸直腸癌診斷和預後的潛在診斷標記。值得注意的是,核梭桿菌與大腸直腸癌的發生有密切相關,其作為腸癌患者診斷和預後標記物的作用已被反覆的證實。

腸道中高水平的核梭狀桿菌與大腸直腸癌患者術後預後不良有關。 Liang等人提出,糞便微生物DNA標記物的定量檢測可以作為一種新的大腸直腸癌檢測方法,用於篩檢無症狀的大腸直腸癌,可以單獨使用或是與糞便免疫化學檢測聯合使用。後續研究發現,將糞便免疫化學檢測與核梭桿菌的豐度相結合可以顯著提高大腸直腸癌的診斷效能。具體而言,糞便免疫化學檢測對大腸直腸癌的 AUC 值為 0.86,當模型中包含核梭桿菌的豐度時,AUC 值可以進一步提高到 0.95。 Poza 等人也提出了一個由梭桿菌屬、細小單胞菌屬、擬桿菌屬和糞桿菌屬組成的新的診斷生物學模型,可作為一種優秀的非侵入性糞便檢測用於大腸直腸癌的早期診斷。 Yamaoka 等人收集了100例的大腸直腸癌組織,和72例匹配的正常黏膜組織,來測定核梭桿菌的水平,這有助於預測大腸直腸癌患者的臨床預後,並且核梭桿菌之水平在第四期腸癌患者中是最高。有人認為核梭桿菌+糞便潛血+性別+年齡的生物模型,可能是大腸直腸癌診斷的最佳組合。

此外,核梭桿菌所分泌的澱粉樣黏附蛋白FadA複合物(縮寫FADAC),它是導致細菌黏附,誘發發炎和核梭桿菌細胞增殖的主要毒性因子。與健康對照者相比,早期和晚期大腸直腸癌患者循環中抗FADAC IgA水平升高,但IgG水平沒有升高,尤其是近端大腸直腸癌患者,Han等。顯示抗 FADAC的IgA 可以開發為早期檢測大腸直腸癌的血清學生物標記。

腸道菌群在其他癌症鑑別診斷的作用

腸道菌群作為診斷生物標記

除大腸直腸癌外,腸道菌群也是多種其他癌症的潛在生物標記。為了追蹤肺癌發病後腸道菌群的變化,Feng 等人結合臨床前和臨床研究,深入分析了肺癌患者糞便菌群的特徵,發現肺癌小鼠隻糞便菌群中神經遞質(褪黑素、γ-氨基丁酸和組胺)的宏觀基因組學潛力,與健康小鼠相比呈現降低的情形,這將有助於肺癌的早期診斷和治療效果的預測,即肺癌後腸道結構發生變化後的複合物變化。

食道鱗狀細胞癌 (ESCC) 是食道癌最常見的亞型之一,Gao 等人指出,ESCC 是食道癌中最常見的亞型之一。利用多種生物資訊學的方法,對食道鱗狀細胞癌患者的腸道菌群及其代謝物的特徵進行了充分研究和探討。研究發現,普氏菌屬、澤瀉屬、無桿菌屬和副擬桿菌屬(Prevotella, Alistipes, Agathobacter, and Parabacteroides)可能透過調節吲哚及其衍生物的合成,來促進食道鱗狀細胞癌的發生,這些菌群及其相關代謝物可以作為食道鱗狀細胞癌 的診斷生物標記。

停經後女性之體內的循環雌激素水平升高與乳癌的易感性增加有關聯性。腸道菌叢(如擬桿菌門Bacteroidetes、厚壁菌門Firmicutes和大腸桿菌Escherichia)所產生的代謝物-β-葡萄醣醛酸酶(β-glucuronidase),透過腸肝循環會影響非卵巢來源的雌激素水平。具體來說,經由膽汁排泄到腸道的雌激素葡萄醣醛酸,在β-葡萄醣醛酸酶的催化下會轉化為遊離型的雌激素,遊離型的雌激素會被腸粘膜吸收而進入腸肝循環,進而分佈到乳腺等各個器官。因此,消除β–葡萄醣醛酸酶是可以降低乳癌的發生風險,並有利於乳癌的治療,換言之,β-葡萄醣醛酸酶等菌群的代謝物可以作為臨床預測乳癌的生物標記。

#糞便菌群移植

#FBT

#益生菌

#大腸直腸癌

#腸道菌群

#腸道共生菌

#癌症治療

#癌症熱治療

#癌症免疫細胞治療

#陳駿逸醫師

#衛福部台中醫院

#高禾醫院

#癌症中西醫整合

#外泌體陳駿逸醫師

#cik細胞治療優點

#癌症個人化益生菌

#個人化腸道益生菌NGS檢測

#台中市全方位癌症關懷協會

#唾液乳酸桿菌

#Lactobacillus salivarius

陳駿逸醫師醫療門診服務時段

https://mycancerfree.com/contact/

更多陳駿逸醫師的癌症衛教影片請連接https://www.youtube.com/@mycancerfree

更多腫瘤治療相關資訊 請連接”陳駿逸醫師 與你癌歸於好” https://mycancerfree.com