血液腫瘤科/細胞治療中心 陳駿逸醫師

腸道菌群在癌症化療的雙重作用

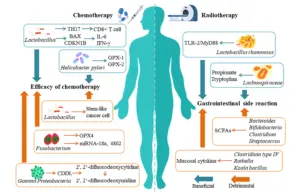

化療是目前癌症患者常用的非手術及術後治療方法,大約50%的患者對此療法並無反應,且基因型並不能完全解釋化療反應患者和非化療患者之間的差異,而新興證據凸顯了腸道菌群在決定化療是否有反應中有關鍵的作用(如下圖)。

放化療是除手術外最重要的癌症治療方法。有證據表明,腸道菌群對放化療的療效和副作用有著深刻的影響。此圖比較了幾種典型的腸道菌叢對放化療的影響,其中腸道菌叢對化療的影響主要集中在提高療效,而對放療的影響主要集中在減少併發症。

腸道菌群對化療藥物療效的促進作用及化學治療併發症的控制

穀胱甘肽過氧化物酶(GPX-1和GPX-2)是廣泛存在於腸上皮細胞中的重要過氧化物分解酶,能夠促進H2O2的分解,降低氧化壓力,保護細胞免受過氧化物的傷害。實驗發現,Gpx1和Gpx2基因高度下調的癌症患者,會對化療有高度敏感。幽門螺旋桿菌的存在會顯著抑制了GPX-1和GPX-2的功能,而進一步輔助化療的療效。

Cyclophosphamide廣泛應用於實體腫瘤和血液系統惡性腫瘤的化學治療,同時會造成不同程度的急性腸黏膜損傷。口服植物乳酸桿菌NCU116可以增加小鼠腸道內乳酸菌和雙歧桿菌的數量,提高短鏈脂肪酸的水平,降低氨的濃度,進一步改善黏蛋白的表達和杯狀細胞的數量,對改善Cyclophosphamide造成的腸黏膜損傷、調節腸道屏障功能和代謝有顯著的保護作用。此外,Cyclophosphamide聯合乳桿菌可以將幼稚T細胞轉化為TH17細胞,產生CD8+的T效應細胞,進而提高B16F10黑色素瘤和MCA205肉瘤小鼠的化療效果。

順鉑可與DNA鏈交聯,發生細胞毒殺性作用,其與乳酸桿菌等益生菌聯合使用,可改善癌症小鼠的抗癌治療的反應,其機制涉及激活腫瘤組織中的促凋亡基因BAX和CDKN1B,增強宿主的免疫反應,並提高血清IL-6和IFN-γ水平。然而,在順鉑合併萬vancomycin與 ampicillin抗生素治療的肺癌小鼠模型中,腫瘤體積的成長率會明顯高於單用順鉑。

irinotecan(CPT-11)等化療藥物引起的發炎性腸道疾病,是癌症患者接受化療的併發症之一。近年來研究發現膽汁酸代謝與癌症化療所誘發的發炎性腸道疾病(IBD)的進展有密切相關,而腸道菌群可能在其中發揮作用,具體而言,結腸中的膽汁酸在脆弱擬桿菌和大腸桿菌的作用下,可以轉化為脫氧膽酸和膽汁酸,引發後續免疫屏障的破壞。 irinotecan還可以透過觸發先天免疫反應誘導腸空泡的形成,加速杯狀細胞內儲存的黏蛋白的排泄,從而減少腸道菌叢的黏附位點和營養供應,破壞腸道微生物的生態平衡。此外,irinotecan能增強腸道細菌表現的β-葡萄醣醛酸酶的活性,活化無活性的SN-38G轉化為腸毒素之SN-38,從而引起嚴重的遲發性腹瀉。研究結果表明,irinotecan在1天內增加β-葡萄醣醛酸酶的活性,在5天內會降低腸上皮細胞增殖,並且可以被β-葡萄醣醛酸酶的的抑制劑阻斷。在腫瘤異種移植模型中,β-葡萄醣醛酸酶的的抑制可防止腸道毒性並維持CPT-11的抗腫瘤功效。然而,透過增加劑量可以顯著提高CPT-11的療效。他們還發現,一種名為SBX-1的化合物透過阻斷細菌的β-葡萄醣醛酸酶,保護小鼠免於CPT-11的腹瀉副作用

腸道菌群引起的化療抗藥性及副作用

在大腸直腸癌的體外模型中,植物乳酸桿菌可以透過減少幹細胞樣癌細胞的數量,來增強5-氟尿嘧啶 (5-FU) 化療的細胞毒殺性。

某些腸道菌群,例如:變形桿菌Proteus,可以刺激對常用抗癌藥物,例如:irinotecan、oxaliplatin、cyclophosphamide等藥物的抗藥性,並可以透過產生胞苷脫氨酶的細菌酶異構體,來降低gemcitabine的抗癌活性,而這種現象可以透過抗生素ciprofloxacin來逆轉。

核梭桿菌是大腸直腸癌中主要的腸道致癌菌群,越來越多的證據證實,核梭桿菌能夠誘導化療抗藥性的產生。最近的研究發現,核梭桿菌在體內和體外均可以誘導大腸直腸癌患者對化療oxaliplatin的抗藥性。其機制是,核梭桿菌可以透過過度表現GPX4、並抑制鐵死亡來促進oxaliplatin的抗藥性。在此期間,核梭桿菌的GPX4的過度表現是由E-鈣黏蛋白/β-catenin/TCF4路徑所介導。另一方面,具核梭桿菌也會透過活化TLR、並刺激microRNA18a的表達,來誘導oxaliplatin的抗藥性。

核梭桿菌也能針對 TLR4 和 MYD88 等先天免疫訊號,以及特定的 microRNA(miRNA-18a* 和 miRNA-4802),活化自噬途徑,增強腸癌細胞對 5-FU的治療抗藥性。此外,抑制以 Hippo 路徑為主的細胞焦亡,也是 核梭桿菌誘導5-Fu和 oxaliplatin的抗藥性抗藥性的重要機制。

鑑於核梭桿菌在癌症化療抗藥性中的關鍵作用,針對核梭桿菌的標靶治療將成為癌症治療的新策略。對於核梭桿菌濃度較高的癌症患者,合併化療和對抗 核梭桿菌的藥物,包括抗生素,可能是降低化療抗藥性的可行策略。

除了核梭桿菌外,大腸桿菌中的二氫嘧啶脫氫酶可將5-氟尿嘧啶轉化為無活性的二氫氟尿嘧啶,該酶與催化還原反應使得5-氟尿嘧啶失活的preTA操縱子密切相關,提示大腸桿菌代謝物二氫嘧啶脫氫酶可以透過抑制藥物活性來降低5-氟尿嘧啶化療的療效。

γ-變形菌(Gamma Proteobacteria)透過表達細菌酶胞苷脫氨酶(CDDL)的長亞型,可將化療藥物gemcitabine代謝為無活性的2’, 2’-二氟脫氧尿苷,這顯示gemcitabine的抗藥性與γ-變形菌密切相關。

#糞便菌群移植

#FBT

#益生菌

#大腸直腸癌

#腸道菌群

#腸道共生菌

#癌症治療

#癌症熱治療

#癌症免疫細胞治療

#陳駿逸醫師

#衛福部台中醫院

#高禾醫院

#癌症中西醫整合

#外泌體陳駿逸醫師

#cik細胞治療優點

#癌症個人化益生菌

#個人化腸道益生菌NGS檢測

#台中市全方位癌症關懷協會

#唾液乳酸桿菌

#Lactobacillus salivarius

陳駿逸醫師醫療門診服務時段

https://mycancerfree.com/contact/

更多陳駿逸醫師的癌症衛教影片請連接https://www.youtube.com/@mycancerfree

更多腫瘤治療相關資訊 請連接”陳駿逸醫師 與你癌歸於好” https://mycancerfree.com