血液腫瘤科/細胞治療中心 陳駿逸醫師

益生菌(Probiotics)的移植

雖然糞便菌群移植(FMT)是目前重塑腸道菌群最直接的方法,但複雜的菌群刺激會增加患者腸道的損傷和全身性感染的風險。與FMT相比,益生菌的移植為臨床治療上腸道菌群的調控提供了更為實用的方法。

益生菌是指一類的活微生物,它們透過在人體中的定植,可以改變宿主特定部位的菌群組成,而對宿主會有幫助,並且在適當劑量下給藥時,能夠對宿主的健康產生安全且有益的作用。最早的益生菌補充劑是來自於容易培養的單株菌株,例如:雙歧桿菌和乳酸桿菌,它們在治療多種胃腸道疾病方面上已顯示出顯著的效果。

益生菌被認為是抗癌治療領域的輔助性藥物

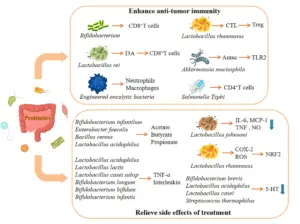

益生菌在癌症輔助治療領域已展現出強大的作用。預防性和治療性地口服鼠李糖乳桿菌Probio-M9在免疫檢查點抑制劑藥物療法中展現出顯著的療效,可以控制腫瘤的生長,在腸道中產生有益代謝物,包括:丁酸、butyric acid、 alpha-ketoglutaric acid、 n-acetyl-L-glutamate和pyridoxine。它還能夠促進細胞毒殺性T淋巴細胞的腫瘤浸潤和活化,抑制腫瘤中的調節性T細胞(Treg),並增強免疫治療的反應。

透過在黑色素瘤中定植,雷氏乳桿菌Lactobacillus rei可以釋放芳香族受體(AhR)激動劑-indole-3-aldehyde (I3A),從而激活產生干擾素γ的CD8+T細胞,增強黑色素瘤患者對免疫檢查點抑制劑藥物的治療反應。

共生益生菌Akkermansia muciniphila的外膜蛋白Amuc,會透過TLR2訊號傳遞路徑而活化其抗腫瘤反應,增強以IL-2為方案的免疫療法對黑色素瘤和腸癌的療效。

靜脈注射工程化溶瘤菌可以提高腫瘤組織中促發炎細胞激素的水平,進而增加腫瘤的免疫原性,募集嗜中性白血球和巨噬細胞,增強與活化免疫反應。一項評估口服傷寒沙門氏菌疫苗株(CVD 915)對乳癌肝轉移小鼠之抑制效果的研究發現,口服疫苗株會增加了CD4 + T細胞和樹突狀細胞群,減少了肝轉移的數量和體積。

基因改造共生大腸桿菌能夠特異性結合大腸直腸癌細胞上的硫酸乙醯肝素蛋白多醣,並分泌黑芥子酶,將宿主攝取的硫代葡萄糖苷轉化為蘿蔔硫素。蘿蔔硫素本身具有抗癌活性,在小鼠大腸直腸癌模型中表現出顯著的腫瘤消退和腫瘤發生率降低的成績。

口服益生菌雙歧桿菌可以增強黑色素瘤小鼠的抗腫瘤免疫治療的反應。益生菌與PD-L1免疫檢查點抑制劑藥物聯合應用,可以顯著消除腫瘤,其機制與樹突狀細胞功能的增強,導致腫瘤微環境中CD8+T細胞的活化和聚集有關聯(見下圖)。

腸道菌群對抗癌治療有著深遠的影響,包括提高人體抗腫瘤免疫力,並減少相關併發症。上圖展示了具體的機制。

合理使用益生菌 有助緩解抗癌治療相關的併發症

對於抗癌治療可能引起的併發症,益生菌的定植也能夠發揮了一定的臨床益處。嗜酸乳酸桿菌LAC-361和長雙歧桿菌BB-536的給予,可以緩解骨槍盆癌患者接受放射治療所引起的腹瀉。手術期前後接受口服約翰遜乳桿菌(Lactobacillus johnsoni)治療的腸癌患者,其腸胃道副作用會明顯減少,這是因為約翰遜乳桿菌能夠黏附於結腸的粘膜,降低糞便中病原菌的濃度,調節局部免疫的功能,並減少IL-6、MCP-1、TNF和一氧化氮等促發炎介質的釋放。

由嬰兒雙歧桿菌(Bifidobacterium infantilum)、嗜酸乳桿菌(Lactobacillus acidophilus)、糞腸桿菌(Enterobacter faecalis)和蠟樣芽孢桿菌( Bacillus cereus)組成的益生菌配方,可以調節化療所引起的腸道菌群及其代謝物的失衡,提高體內乙酸鹽、丁酸鹽和丙酸鹽的水平,有效減少化療引起的胃腸道副作用。

一項研究也採用由嬰兒雙歧桿菌、嗜酸乳桿菌、糞腸桿菌和蠟樣芽孢桿菌組成的益生菌給胃癌患者手術後服用,發現益生菌可以增強抗腫瘤的免疫反應,減輕局部發炎反應。

一種益生菌複合物(由植物乳桿菌MH-301、鼠李糖乳桿菌LGG-18、嗜酸乳桿菌和動物雙歧桿菌LPL-RH組成)。已經證明能有效減輕胃癌手術後的發炎反應,增強免疫力,並恢復腸道菌群組成。在大鼠的體內實驗表明,它能夠下調腸道組織中的發炎和通透性信號通路,並恢復大鼠胃切除手術後腸道菌群的紊亂。

6種益生菌混合製劑(包括嗜酸乳桿菌Lactobacillus acidophilus,、乳酸乳桿菌Lactobacillus lactis、乾酪乳桿菌亞種Lactobacillus casei subsp,、長雙歧桿菌Bifidobacterium longum、兩歧雙歧桿菌,Bifidobacterium bifidum和嬰兒雙歧桿菌Bifidobacterium infantis)在腸癌患者手術後的應用結果表明,長雙歧桿菌、兩歧雙歧桿菌和嬰兒雙歧桿菌能夠明顯降低促發炎激素(TNF-α、IL-6、IL-10、IL-12、IL-17A、IL-17C和IL-22等)的水平,從而減少抗癌治療相關的副作用。

一項針對使用益生菌混合物(由動物雙歧桿菌亞種乳酸桿菌LPL-RH、鼠李糖乳桿菌LGG-18和嗜酸乳桿菌組成)治療的晚期鼻咽癌患者的研究發現,與對照組相比,口服益生菌混合物可以降低了口腔黏膜炎的發生率。其機轉與CD3+T細胞、CD4+T細胞和CD8+T細胞的比例降低有關。

鼠李糖乳酸桿菌可以減輕化療和放療對腸黏膜的副作用。研究發現,在小鼠模型中,LGG可以透過將腸絨毛上表達環氧合酶-2(COX-2)的細胞轉移到腸隱窩的底部,活化細胞保護性NRF2(nuclear factor-erythroid 2-related factor-2)的訊號傳遞路徑,來誘導活性氧(ROS)的產生。

益生菌混合物(短雙歧桿菌Bifidobacterium brevis、嗜酸乳桿菌Lactobacillus acidophilus、乾酪乳桿菌Lactobacillus casei和嗜熱鏈球菌,Streptococcus thermophilus)可以透過減少腸道嗜鉻細胞瘤分泌 5-HT ,進而恢復化療引起的腸道菌群的變化,緩解了順鉑治療引起的小鼠黏膜發炎和異食癖。

益生菌在癌症治療應用上的挑戰

益生菌在治療各種癌症以及預防抗癌治療相關副作用方面上,已展現出良好的前景,然而,益生菌作為抗癌治療方案的實際應用仍然面臨了一些挑戰。

首先,益生菌在臨床前研究和臨床應用的療效可能並不會一致。研究發現,接受益生菌治療的患者腸道菌群的濃度僅有暫時性的改善,而非長期的效果。益生菌生產的流程和儲存條件的不一致也會影響其質量,從而導致臨床結果的差異性。因此,加強益生菌生產過程中的品質控制,對於益生菌產品的有效性可以說是至關重要。

此外,由於益生菌產品被歸類為膳食補充劑、食品添加物或藥物,其應用過程中存在著監管上的問題,這同樣限制了益生菌產品的使用。益生菌或某些益生元中的活菌可能會與某些文化或宗教信仰相衝突,這也將對其相關產品的開發和應用上帶來挑戰。此外,由於口味、便利性和成本等因素,益生菌的使用可能會因為患者依從性差而受到限制。一項研究發現,短期益生菌的介入對腸道菌群變化的影響可能只是暫時的,某些特定個體或疾病可能需要更長的治療時間才能達到治療效果。因此,將益生菌相關產品整合到醫療計劃中,可以促進整體健康,並最大限度地減輕醫療系統的負擔。

微生物之間的相互作用以及患者的個體上的差異,也會影響益生菌的功效,這可能取決於不同人群吸收益生菌的能力、腸道菌群的組成以及癌症的類型。在臨床應用上,選擇最適用於特定情況的菌株需要更深入極仔細的研究和評估,因此,益生菌的菌株及其使用劑量等相關因素需要標準化,這也會影響比較研究的結果和最佳治療方案的確定。

此外,益生菌的安全性也受到廣泛關注,其在免疫功能受損或不足的患者、重症患者和兒童中的使用上可能會受到限制。益生菌菌株可能是免疫功能低下族群的致病因素,包括全身性感染、代謝異常和免疫失調。因此,在益生菌投入使用之前,應該要進行完整的體內和體外安全性研究,以確保受試者的健康。目前益生菌的開發方向應著重於個人化益生菌的治療,而宏觀基因體學和生物資訊學的進展以及NGS基因檢測,或許能夠幫助研究人員更好地理解益生菌與宿主健康之間的複雜相互作用,從而促進多樣化療法的開發。

#糞便菌群移植

#FBT

#益生菌

#大腸直腸癌

#腸道菌群

#腸道共生菌

#癌症治療

#癌症熱治療

#癌症免疫細胞治療

#陳駿逸醫師

#衛福部台中醫院

#高禾醫院

#癌症中西醫整合

#外泌體陳駿逸醫師

#cik細胞治療優點

#癌症個人化益生菌

#個人化腸道益生菌NGS檢測

#台中市全方位癌症關懷協會

#唾液乳酸桿菌

#Lactobacillus salivarius

陳駿逸醫師醫療門診服務時段

https://mycancerfree.com/contact/

更多陳駿逸醫師的癌症衛教影片請連接https://www.youtube.com/@mycancerfree

更多腫瘤治療相關資訊 請連接”陳駿逸醫師 與你癌歸於好” https://mycancerfree.com